기사상세페이지

"내가 예수 믿은 이후로 주일예배를 교회에서 못 드린 적은 이번이 처음이야!" 84살 노모의 말이다. 그렇다. 예수 믿은 우리 모두 주일에 예배당 문이 닫힌 것 을 처음 경험했다. 2020년 1월 8일 코로나19 첫 의심 환자가 나온 이래 1년 동안 우리는 코로나바이러스와 불편한 동거를 하며 지내왔다. 특히 뉴스에서 '교회발 감염 확산' 소식을 들을 때마다 교회는 코로나 바이러스 전파자가 되어 사회의 따가운 시선을 받아야 했 다. 마침내 정부는 종교집회 자제와 비대면 예배를 권고하게 되었고, 교회는 정부의 방역지침에 동의하며 온라인 예배를 드리기 시작했다. '주일성수’ 를 십계 명처럽 지켜왔던 한국의 기독교인들에게 비대면 온라 인 예배는 낯설게만 여겨졌다. 그러나 일년간 코로나 19 대유행 시기를 보내며 교인들은 이제 온라인 예배에 어느 정도 익숙해졌다. 교회가 제공하는 다양한 온라인 콘텐츠들은 교인들의 신앙생활에 변화를 가져왔다.

TV나라디오, 인터넷, 유튜브를 통해 장소와 시간에 구애받지 않고 예배가 가능해졌다. 신앙교육도, 찬 양도 그리고 기도도 온라인으로 할 수 있게 됐다. 과 연 코로나19 대유행이 지나면 교회는 어떤 모습일까? 교인들은 대면 예배 현장으로 다시 올까? 코로나 이 후를준비하는교회는고민이 크다.

제1차 전염병 대유행 : 중세 교회의 번영

2천 년 인류 역사에서 전염병 대유행(팬데믹)은 여러 차례 있었다. 사무엘 헌팅턴은 그의 책 『문명의 충돌』에서 민족들의 대륙간 이동때마다 질병이 대규모로 발생했다고 전한다. 전염병 대유행은 기독 교 역사에서도 간과 할 수 없는 부분이다.

제1차 전염병 대 유행은 로마제국말기에 있었다. 기독교 교부들은 로마인들이 예수 그리스도를 십자가에 못박고, 도덕적으로 바른 신앙생활을 하는 그리스도인들을 박해한 결과라고 비난했다. 로마인들의 도덕적 타락과 죄와 거짓된 신앙에 대한 하나님의 응징이라는 것이다. 교부들은 제국을 향해 회개할 것을 촉구했다. 로마제국시대의 가장 큰 전염병은 '유스티니아누스 역병' 이다. 동로마 제국 황제 유스티니아누스 1세의 재위 기간인 541~542년에 역병(혹사병)으로 죽은 사람이 3천만 ~5천만 명에 달한다. 제국 인구의 절반이 죽은 것이다. 750년까지 계속해 유럽 전역을 휩쓸었던 혹사병은 수많은 사람의 목숨을 앗아갔다.

그러나 교회는 새로운 국면을 맞이했다. 교회는 로 마제국과는 전혀 다른 세계관과 종교관을 제시했다. 전염병으로 인해 지옥이 되어버린 현세보다는 천국이 훨씬 나을 거라는 내세 지향적 신앙을 강조했다. 사람 들은 전염병 대유행 앞에 무능한 의학과 철학보다는 죽음과 부활, 심판, 천국을 말하는 기독교 신학을 주 목하게 됐다. 내세 지향적인 중세 기독교 신학 이 자리 를 잡으면서 , 중세 교회는 혹사병으로 오히려 번영하 게됐다.

제2차 전염병 대유행 : 종교개혁과 개신교 탄생

제 2차 전염병 대유행은 1347~1771년까지 거의 300년 동안 유럽 전역에서 일어났다. 혹사병으로 유럽 인 구의 3분의 1이 목숨을 잃었다. '세균 재앙' 이라고 불릴 정도였다. 당시 교황 클레멘스 6세는 아비뇽에서 인간의 죄에 대한 하나님의 심판이라며 백성들에게 참회를 촉구했고, 열흘간 집 밖 출입을 삼가고 근신할 것 을 제안했다. 신의 징벌이라고 생각했던 사람들은 교 황의 말대로 10일 동안 격리 기간을 가졌다. 한편 유럽 인들은 유대인들이 우물에 독을 타서 병이 창궐했다며 그들을 고문하고 화형 했다. 교황 클레멘스 6세 의 칙서(1348년)로 유대인 학살을 겨우 멈출 수 있었다.

14세기부터 10여 차례 휩쓸고 간 혹사병은 유럽을 초토화시켰다. 사람들은 혹사병을 신의 저주라고 불렀 다. 죽은시신을수습하는 일은사제들의 몫이었다. 이 일로 사제들의 사망률은 일반인보다 높았다. 사람들은 사제들의 죽음을 보면서 교회와 성직자들에 대한 신비감을 잃게 되었다.

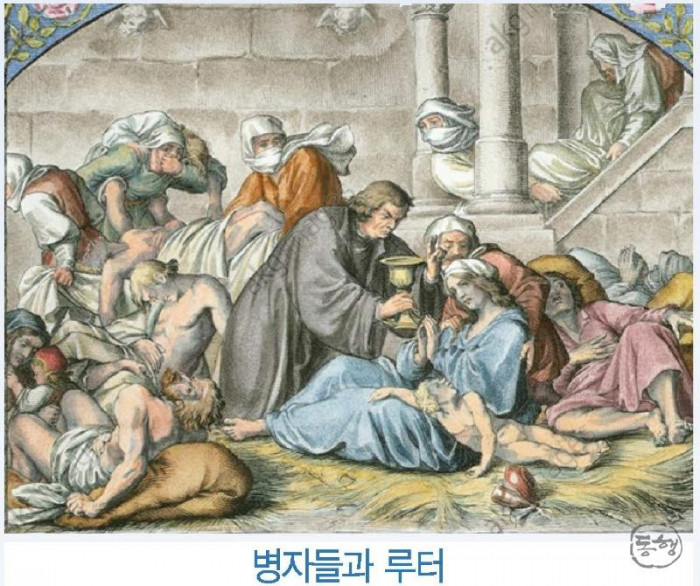

교회는 비대해진 교회의 기존 체제를 유지하기 위해 죽은 사제들의 빈자리를 마구잡이로 채우기 시작했다. 이 과정 에서 교육받지 못한무자격자들이 대거 사제 신분 을 얻게 되었다. 자격 미달 사제들의 촐현은 교회의 타락을 부추겼다. 부패한 교회와 교황을 보며 젊은 수도 사 마르틴 루터는 1517년 독일 비텐베르크 성재 교회문에 「95개 조 반박문」을 게시했다. 이것은 종교개혁의 도화선이 되었고, 개신교가 탄생하는 계기가 되었다. 1여기 혹사병 대유행 앞에 속수무책이었던 가톨릭교회와는 달리, 루터를 비롯한 종교개혁가들(칼벵,츠빙글리 등)은 혹사병 방역에 신속히 대응했다. 이로인해 개신교회는 사람들의 마음을 사로잡을 수 있었고, 기독교인들은 다양한 신앙생활을 영위 할 수 있게 되었다.

제3차 전염병 대유행 : 꺼지지 않는 교회의 불꽃

제 3차 전염병 대유행은 1894~1922넌까지 이어졌 다. 이때도혹사병은유럽은물론, 인도와중국까지 방 대하게 확산됐다. 인도와 중국에서만 1200만 명 이상이 목숨을 잃었다. 20세기 초에는스페인독감이 미국을 비롯해 유럽과 아시아, 아프리카, 중남미 등 세계거의 모든 지역에 전파됐다. 한반도도 예외는 아니어서 당시 조선총독부 연감 기록에 따르면, ‘무오년 독감' 으로 알려진 이 병으로 7백 40만 명이 감염됐고, 14만 명이 숨졌다. 세계적으로는 사망자가 최소 5천만명, 최고 1억 명이 되었을것으로추정한다. 그러나전

염병 대유행의 긴 터널 속에서도 교회의 불꽃은 꺼지지않았다.

인류 역사에서 전염병은 교회가 새롭게 변화하고 성장하는 계기가 되었다. 이 변화는 기독교의 발흥을 가져왔다. 2021년 신축년 흰 소띠 해를 맞아 코로나19로 인해 교회가 새롭게 변화 · 발전하는 기회가 되길 소망 한다.